Oggi è il 27 gennaio, giorno in cui ben 77 anni fa le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. È una ricorrenza internazionale, stabilita nel 1º novembre 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la quale, come ogni anno, si commemorano le vittime dell’Olocausto.

Abbiamo deciso di onorarne il ricordo, non parlando direttamente dello sterminio, che fu un atroce tentativo, purtroppo concretizzato, di estinguere una parte della popolazione mondiale; bensì, di ricordare, facendo l’esatto contrario della volontà degli oppressori e sterminatori:

condividere tradizioni e usanze per rievocare ciò che nonostante tutto, e per fortuna, non si è riuscito a estirpare e cancellare, perché facente parte di una memoria collettiva ben radicata e connaturata con storia e territorio.

Lo facciamo raccontandovi di un prodotto da forno locale, e italiano, di una parte della comunità ebraica regionale. Una parte di popolazione italiana che ha saputo lasciare tracce nel corso dei secoli e per tutto lo stivale, tra esodi e stanzialità, attraverso ricordi tramandati e ben tangibili.

Il prodotto in questione è un P.A.T. ed è un prodotto regionale!

Cosa si intende per prodotti regionali?

Con questa dicitura ci si riferisce alle eccellenze locali (e di nicchia) tipiche dell’area regionale di riferimento. Ovvero, come appena accennato sopra, ne si considerano storia e cultura come peculiarità che rendono singolare di ciascun prodotto la sua specifica regione.

È in questa prospettiva che i prodotti, quasi sempre, vengono considerati e acquisiscono l’aggettivo “tipico”; perché ottenuti con ingredienti specifici e unici, che nella buona parte dei casi si trovano solo in determinate zone, per l’unicità del contesto e delle condizioni socio-storico-culturali e pedoclimatiche, difficilmente replicabili e sofisticabili (con frodi alimentari) altrove.

Un modo e un metodo di considerare tradizioni e usanze locali attraverso la dicitura/garanzia di “tipicità”, disciplinata da sistemi di qualità (garanzia e controllo qualità) del tutto italiani.

Cosa si intende per prodotti agroalimentari tradizionali?

I “prodotti tradizionali” sono il risultato di materie prime, processi di lavorazione, conservazione e stagionatura, ottenuti e messi in pratica in una precisa area geografica, in un arco di tempo ben consolidato e storicamente accertabile, dando luogo a standard produttivi, omogenei nello spazio-tempo e regolati da tradizioni e pratiche lavorative locali (tramandate da generazione in generazione) per un periodo non inferiore ai 25 anni.

Quindi si tratta di una tradizione, di una usanza locale, garanzia di unicità e qualità… scopriamo come!

Cosa significa il marchio P.A.T.?

Il marchio in questione è una referenza, un riconoscimento o segno indelebile della qualità e tipicità geografico-tradizionale e agroalimentare, facente parte della legislazione a tutela italiana (e non europea) che il Governo italiano ha scelto di disciplinare e proteggere attraverso specifiche normative, nella fattispecie dei PAT (Prodotti Agricoli Agroalimentari Locali).

Come si ottiene il PAT?

Il riconoscimento o marchio PAT si ottiene, ed è regolamentato a livello ministeriale, ma il controllo, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti PAT è regolato in modo indipendente da ogni regione, attraverso la messa in pratica del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2000 n. 130 a tutela dei prodotti:

“ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai 25 anni”

Quali sono gli alimenti PAT?

Con il marchio PAT si contraddistinguono quei prodotti agroalimentari che sono espressione, attraverso la loro unicità, o tipicità, di una determinata tradizione e uno specifico territorio.

La loro filiera produttiva non è geograficamente protetta e confinata, come accade per i DOP (il PAT non può essere attribuito a prodotti già DOP e IGP, disciplinati da regolamenti differenti e più stringenti), ma sono riconoscibili e si differenziano da produzioni e prodotti dello stesso comparto perché caratterizzati (resi unici, quindi tipici) dalle pratiche tradizionali. L’elenco dei Prodotti Alimentari Tradizionali è costantemente aggiornato e disponibile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole sul quale sono visionabili: la XXI° revisione dell’elenco dei PAT e la tabella con suddivisione per Regione e categoria merceologica.

Qui sotto un elenco esplicativo della tipologia di prodotti regolamentata:

- bevande analcoliche, distillati e liquori

- carni (e frattaglie) fresche e preparazioni da esse derivate

- condimenti

- formaggi

- grassi (olio, burro, margarina)

- prodotti vegetali e loro trasformati

- paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria

- preparazioni (piatti tipici o ricette locali) a base di pesci, molluschi, crostacei e modalità locali e tipiche di allevamento degli stessi

- prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari, eccezione fatta per il burro)

Come riconoscere un PAT?

Qualora a un prodotto venga assegnato (e riconosciuto) il marchio PAT, viene automaticamente registrato nell’elenco ministeriale, con una scheda ad esso corrispondente (redatta a livello regionale), nella quale si riportano le informazioni identificative dello stesso (a garanzia di qualità e origine).

I produttori di PAT, per ottenere e mantenere il marchio, seguono delle indicazioni che non sono delle vere e proprie regole e quindi non hanno carattere normativo, come avviene per i produttori di DOP e IGP, che, invece, hanno l’obbligo di rispettarle. Queste indicazioni si riferiscono a questi dettagli:

- categoria

- nome del prodotto, compresi sinonimi e terminologia dialettale

- territorio di produzione

- descrizione sintetica del prodotto

- descrizione delle tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura

- materie prime, materiali accessori e strumentazioni specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento

- descrizione dei laboratori di produzione e degli ambienti di conservazione e stagionatura

- procedure e prassi che ne regolamentano la produzione a testimonianza che queste avvengano in maniera omogenea e secondo le prassi tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni

Adesso che abbiamo ricostruito insieme lo stretto rapporto tra cultura e tradizioni di una determinata popolazione, con un ben preciso territorio, come garanzia della tipicità e qualità di un prodotto locale, vi presentiamo il Prodotto Agroalimentare Tradizionale.

Un autentico corredo storico-culturale di una minoranza locale, ereditato da una cittadina emiliana la cui storia, nel corso dei secoli, ha avuto come co-protagonista la comunità ebraica locale: la Tibuia, Sfogliata o Torta degli Ebrei di Finale Emilia (MO).

Torta degli Ebrei, di che si tratta?

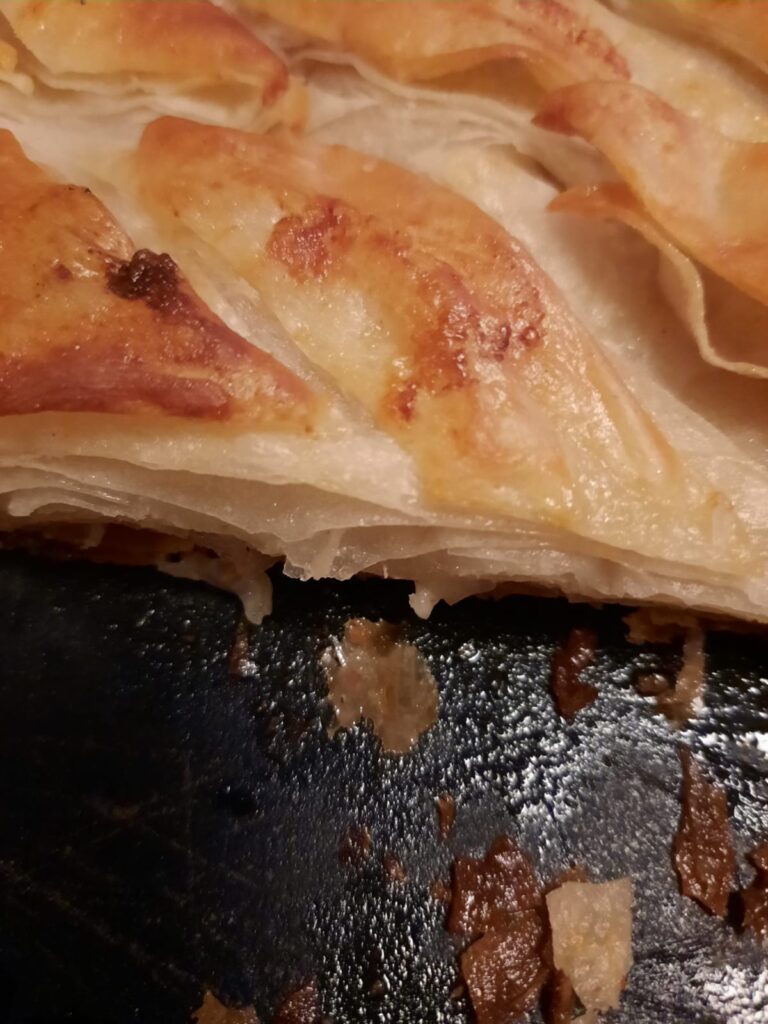

La Tibuia “è da più di cento anni” il piatto tipico della tradizione dei finalesi, e si tratta “di una sfogliata: un impasto di farina, burro, strutto e formaggio”.

Ve ne parliamo oggi perché “era, ma senza strutto, la specialità della comunità ebraica che a Finale Emilia aveva la sua università, il suo ghetto e il suo cimitero”.

Come ci racconta, in ricordo e a testimonianza, il Comune di FInale Emilia “della loro torta, come del salame d’oca, molto si favoleggiava, ma nessuno era riuscito a carpirne il segreto”.

“Fu un certo Mandolino Rimini di Aronne (israelita, che nel 1861 venne battezzato nella Chiesa Maggiore con l’imposizione dei nomi Giuseppe, Alfonso, Maria e del cognome Alinovi), a rendere nota la ricetta segreta, “facendone dono” ai cristiani della città. Perché, “abbandonato il ghetto, gli scottava il disprezzo che gli ebrei non gli lesinavano. Come vendicarsi? Provvisto di un certo spiritaccio, ebbe una trovata che gli fruttò la notorietà e la riconoscenza.

Gli ebrei erano gelosi della propria torta , motivo per cui Alinovi “ne avrebbe fatto una ghiottoneria per i cristiani” divulgandola presso loro; e “per punire gli ebrei che non potevano mangiare nulla che derivasse dal maiale, aggiunse alla ricetta lo strutto.”

Insomma, fu il dispetto di un burlone l’origine di una delle eccellenze locali Made in Italy.

Tra storia e curiosità: la Tibuia

È un prodotto artigianale e locale diffuso nel XVI secolo presso la comunità ebraica finalese. Una focaccia grassa con evidenti legami medio-orientali, tanto da somigliare all’esotico “burek”.

Infatti, questo piatto poco usuale venne importato e introdotto nella cultura popolare locale emiliana dalla famiglia ebraica dei Belgrado, in presenza stabile sul territorio dalla prima metà del ‘600.

Finale Emilia fu, sin dalla prima metà del ‘500, una delle destinazioni accoglienti di tutti quegli individui, compresi gli ebrei, scacciati e epurati dall’impero iberico per volere della regina Isabella di Castiglia e re Ferdinando di Aragona. Un altro periodo oscuro della storia moderna, nel quale per ordinanza reale, si mise in pratica la “limpieza de sangre” o ossessione della purezza di sangue della stirpe, quanto del popolo di Spagna e Portogallo.

Uno strumento e genocidio applicato per legittimare e verificare la discendenza, per mezzo del quale si diede il via a una vera e propria discriminazione razziale… purtroppo simile, se non identica, a quella reiterata con l’Olocausto:

non si era cristiani per atto di fede, ma per genealogia o meglio ancora purezza di sangue… ebrei, musulmani, non osservant (o chiunque avesse avuto una discendenza “impura”) veniva discriminato e privato della libertà, quanto della vita sociale, attraverso il divieto d’accesso alle più prestigiose università spagnole, alle cariche pubbliche, agli ordini religiosi di francescani, domenicani e gesuiti per poi infine essere espulso, o peggio ancora, giustiziato.

Così molti di questi esuli trovarono casa presso i comuni all’epoca di proprietà degli estensi, casata del Ducato di Ferrara possessore di Modena e Finale Emilia comprese.

Senza tralasciare, sempre stando a fonti storiche accreditate, l’attività di esportazione verso oriente di milizie mercenarie, intrapresa nell’antichità dagli abitanti di Finale Emilia, come ulteriore fonte di sostentamento.

Eccovi la ricetta tipica e tradizionale della Tibuia

Ingredienti

- 250 grammi di farina (di qualità) tipo 0

- 250 grammi di Matilde, farina tipo 0 biologica del Mulino Marchesi

- 250 grammi di acqua frizzante

- 15 grammi di sale fino

- 100 grammi di strutto o grasso d’oca (sostituibile con margarina vegetale nella stessa quantità)

- 150 grammi di burro morbido

- 250 grammi di Parmigiano Reggiano DOP 12 mesi

Strumenti e il necessario per la preparazione

- piano di lavoro

- ciotola larga

- contenitori per ingredienti già pesati

- mattarello

- carta forno

- stampo da forno 40 x 40 cm

Tempi

- preparazione: 1h

- cottura: 35’

Procedimento

1. In una ciotola unire le due farine e versare a filo l’acqua, muovendo le mani per creare l’impasto

2. aggiungere il sale, in precedenza sciolto in una parte di acqua, prevista dalla ricetta

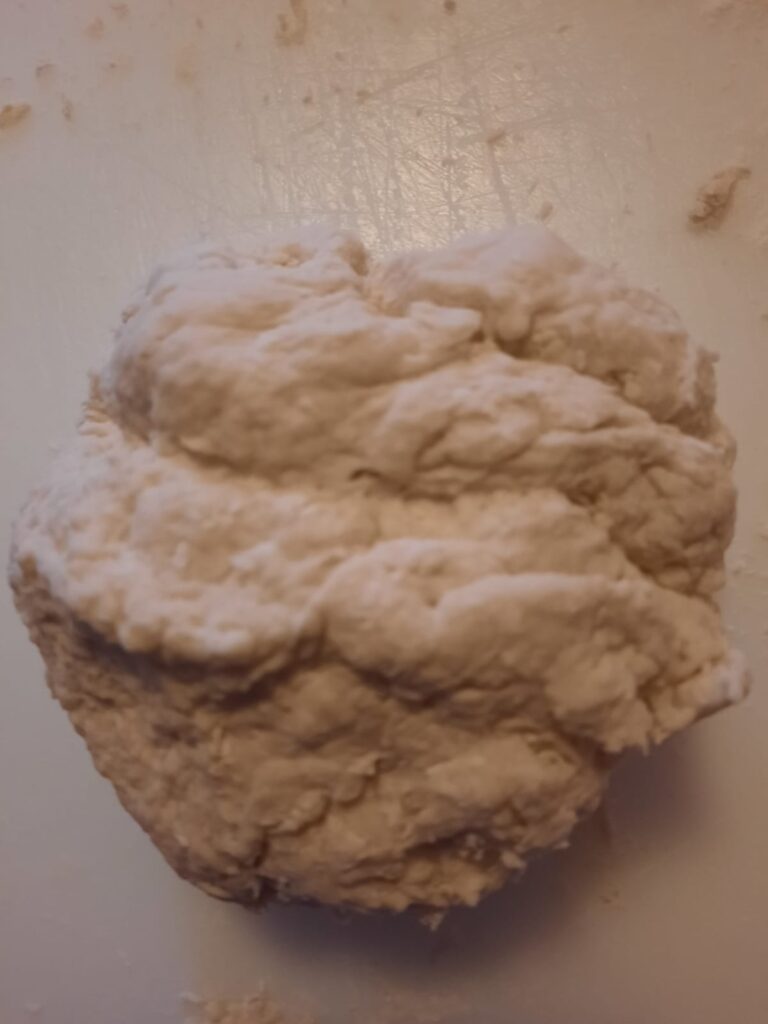

3. impastare e lavorare il composto ottenuto sul piano di lavoro fino a ottenere un impasto omogeneo e liscio

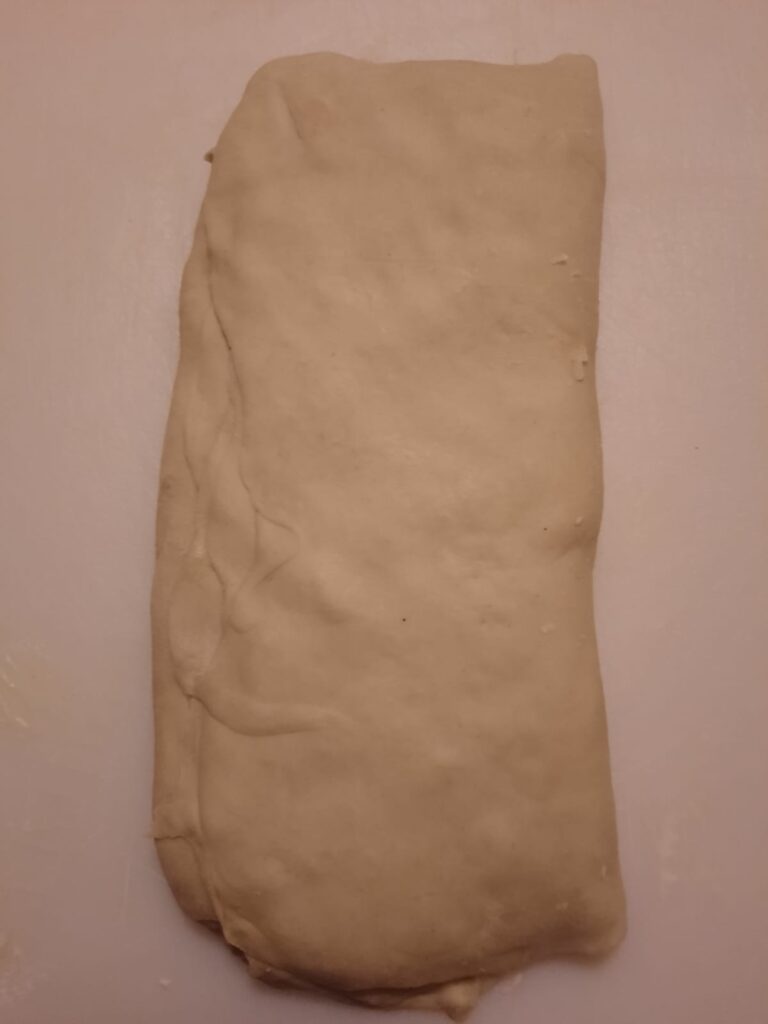

4. mettere l’impasto ben coperto con della pellicola trasparente in frigorifero per 30’

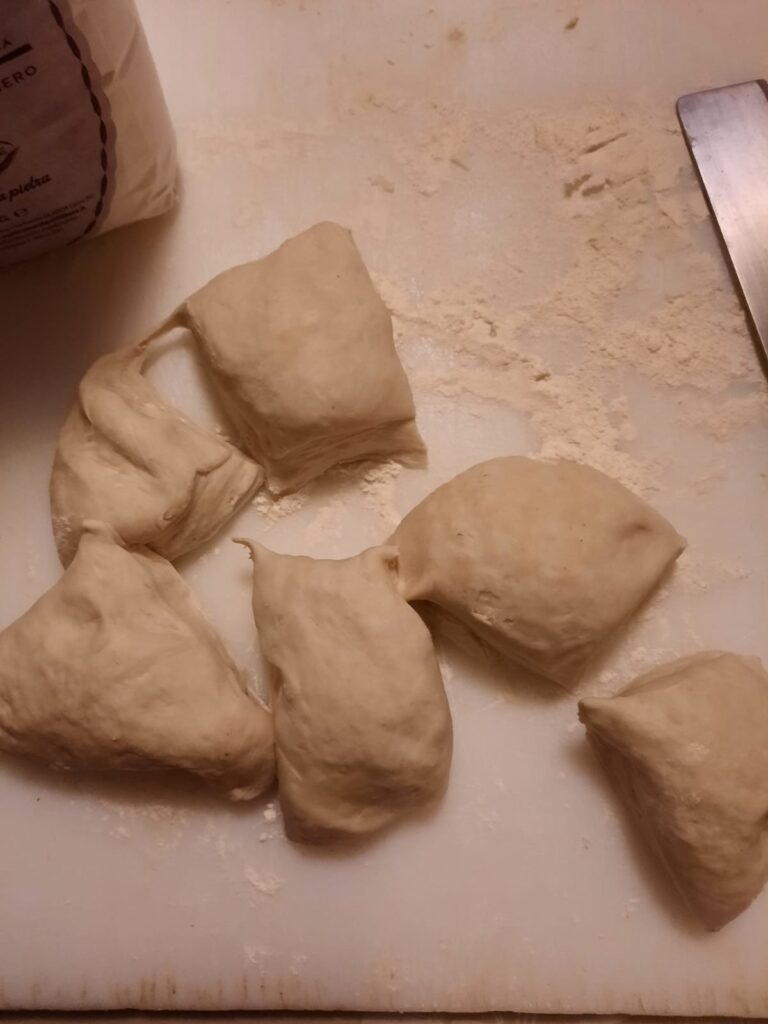

5. poi togliere dal frigorifero e dividere il panetto in 6 parti

6. sciogliere al microonde per pochi secondi, dentro un contenitore, lo strutto e 100 gr. del burro totale

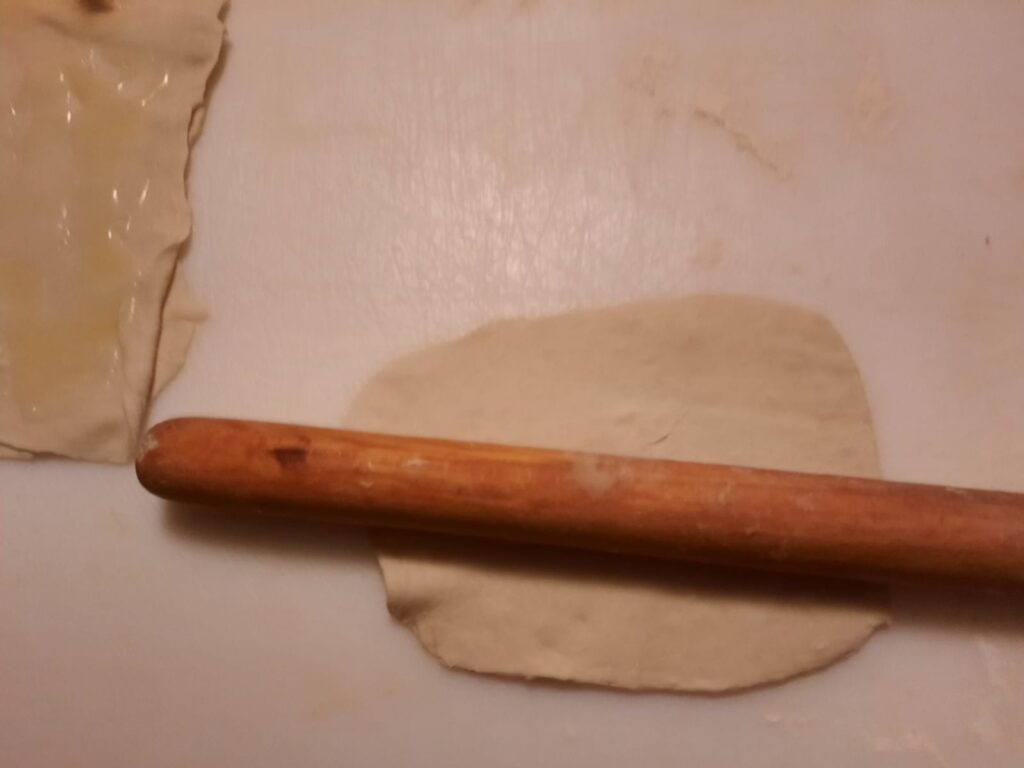

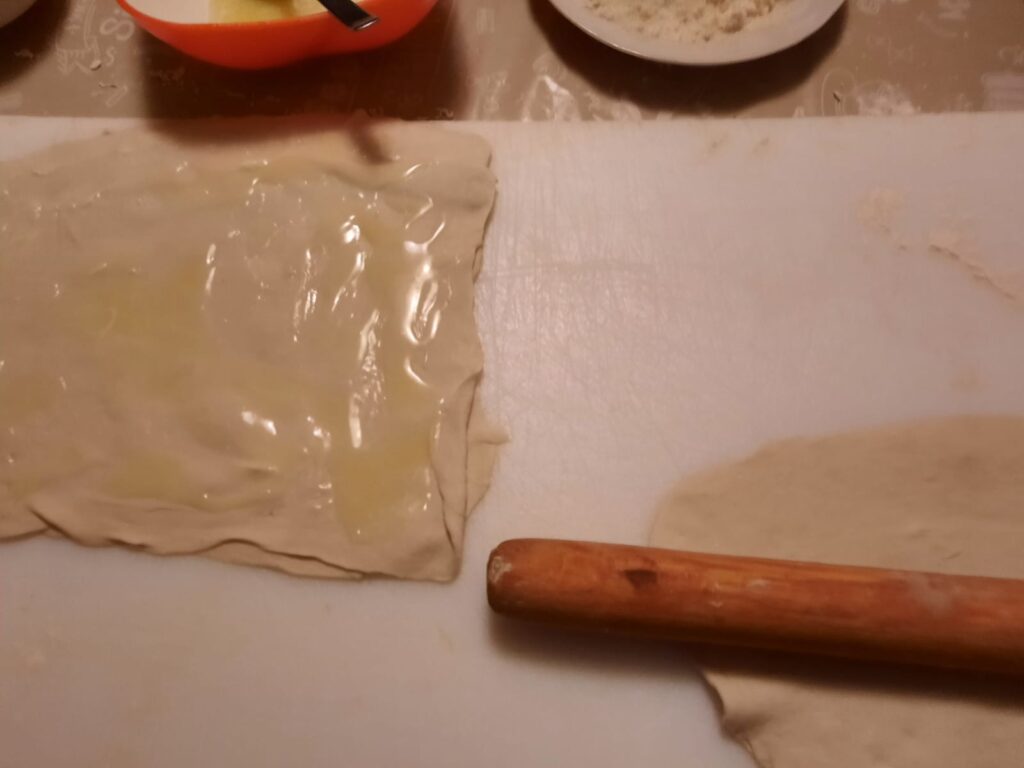

7. prendere un pezzo di pasta e tirarlo sottile con il mattarello, fino a formare un rettangolo di 40 x 40 cm circa, e poi spalmargli sopra un velo di unguento grasso ottenuto dalla combinazione del burro con lo strutto

8. ripetere il passaggio 7 per tutti i pezzi di pasta a disposizione

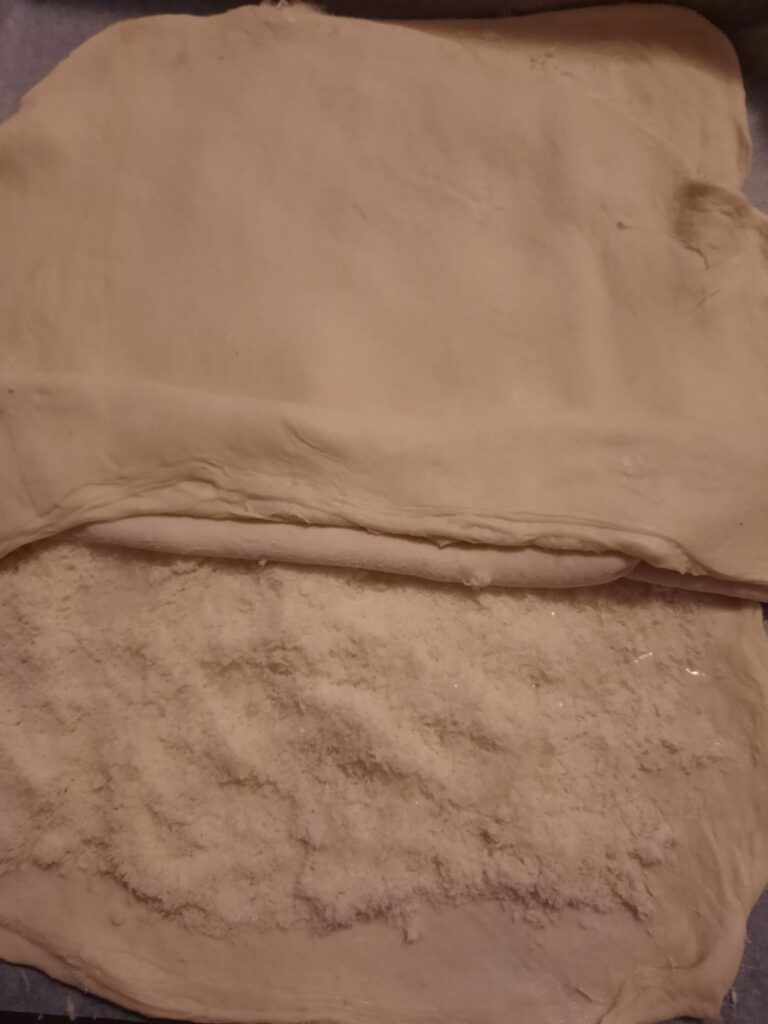

9. sovrapporre un rettangolo sopra all’altro, dal primo all’ultimo, e schiacciare facendo una piega a tre o a libro

10. mettere il tutto in frigorifero per 20’

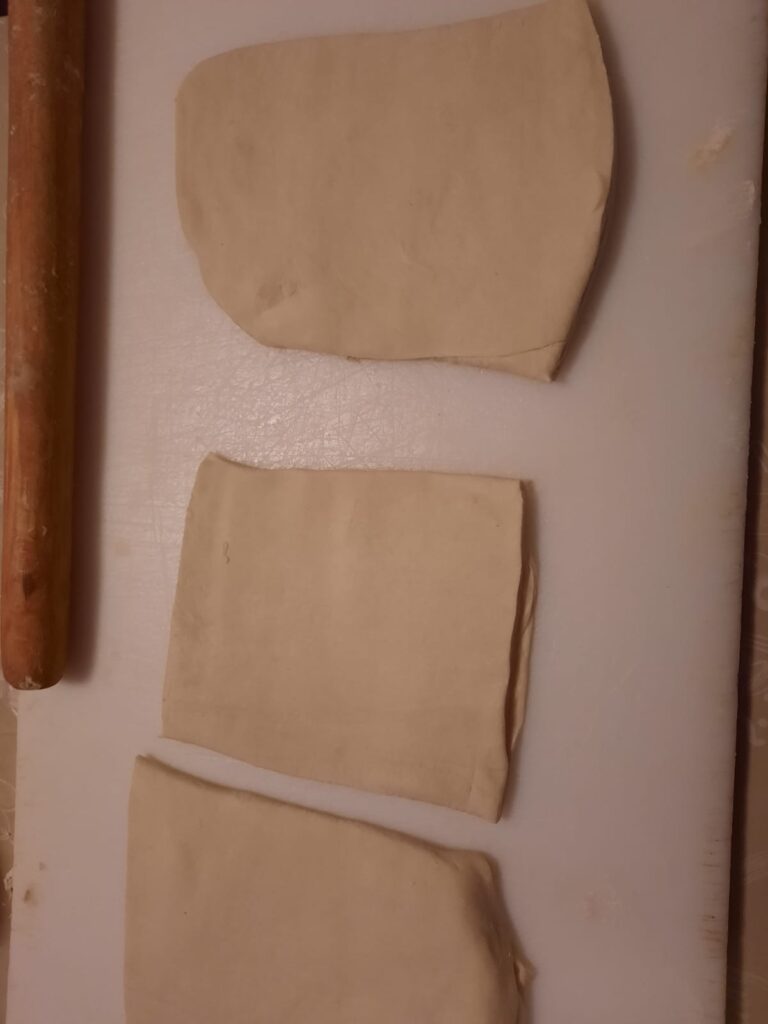

11. tirare la mattonella di pasta ottenuta schiacciando con il mattarello, poi tagliarla in tre pezzi con il coltello e disporli in verticali (come se fossero attaccati), ciascuno va assottigliato dal basso verso l’alto con il mattarello, fino ad un mezzo centimetro di spessore, allargandolo e spostandolo solo con il mattarello

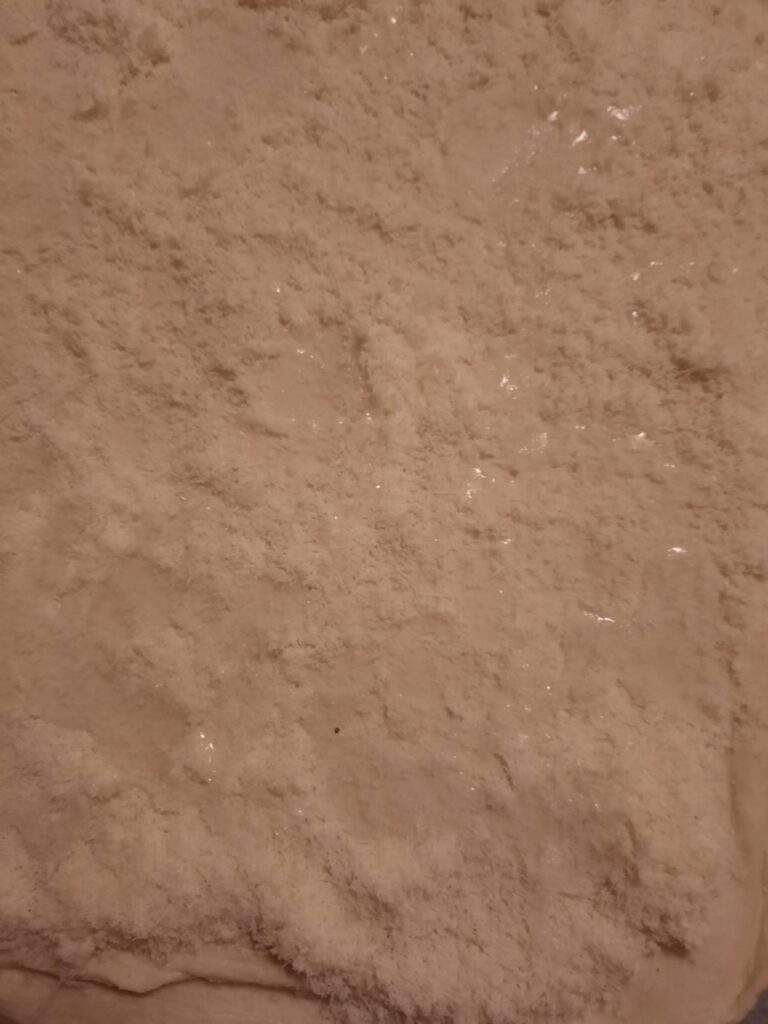

12. ottenuto il primo pezzo di pasta sottile, va riposto nello stampo coperto (da carta forno), cospargerlo di parmigiano grattugiato, oppure va tagliato a fette sottili e aggiungere due cucchiai di acqua sul formaggio

13. mettere la seconda sfoglia di pasta, coprire col formaggio rimanente e acqua

14. mettere il terzo velo di sfoglia e chiudere bene i bordi pressando

15. incidere con la punta del coltello (o con una lametta da pane) per decorazione dei quadretti, fino a formare una griglia sulla superficie, ma attenzione a non tagliare la “torta“

16. imburrare la parte superiore con 50 gr. del burro rimanente

17. cuocere in forno statico e preriscaldato a 200° per 30’, e di tanto intanto controllare e sfornare

Per tradizione si mangia in questo periodo dell’anno (con l’arrivo del freddo a partire dal 2 novembre e per tutto l’inverno) e va servita calda accompagnata da un bicchierino di anicione (in dialetto finalese Adsòn), un liquore a base di semi di anice stellato – un altro PAT locale prodotto nel territorio di Finale Emilia – la cui origine è attribuita a una famiglia di distillatori originaria del cantone svizzero dei Grigioni, dal 1814 prodotta localmente dalla ditta Casoni.

Provate a prepararla o condividete l’articolo con chi sa apprezzare!